理系大学生、特に化学系専攻の学生向けのサイトです。国立理系の現役大学院生が、実際に大学生活で必要となった知識やスキルをまとめています。

主に有機化学・有機金属化学・無機化学・高分子化学の分野における、課題や授業理解に役立つ知識の他、Excelを使った散布図の作り方など大学生活で欠かせないスキルについて解説します。

新着記事

おすすめ記事

理系学生必須スキル

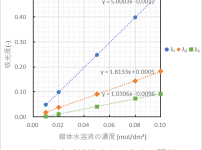

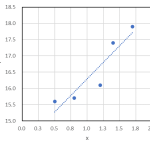

こちらもCHECK 最小二乗法とは 最小二乗法とは、誤差を含むデータの処理において、その誤差の二乗の和を最小にすることで最も確からし ...

最小二乗法の理論と求め方

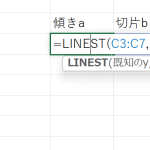

こちらもCHECK LINEST 関数を使った最小二乗法 Excelには、最小二乗法による直線式を求める関数として「LINEST 関 ...

最小二乗法 Excel版【関数による求め方、散布図への近似曲線と数式の表示】

無機化学

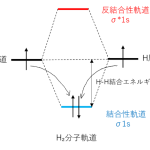

こちらもCHECK 結合性軌道と反結合性軌道 原子軌道から分子軌道が作られるプロセスを、2個のH原子からH₂分子が生成する場合で考え ...

2原子分子の分子軌道理論【原子軌道から分子軌道をつくる】

構造解析

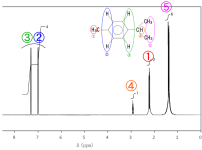

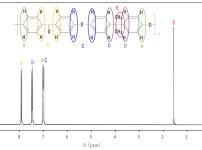

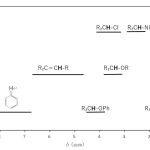

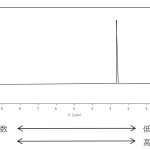

NMR(核磁気共鳴分光法)とは 原子核は陽子と中性子からできており、陽子数か中性子数のどちらかが奇数の原子核は磁気スピンをもつ。磁気モーメント(核 ...

¹HNMRスペクトルの読み方①【化学シフト・信号強度・カップリング】

NMRは外部磁場中で原子核が吸収したエネルギー状態を観測する分析法であり、原子が外部磁場中に置かれたときに原子核の周りに発生する誘起 ...

¹HNMRスペクトルの読み方②【電子雲による遮蔽・官能基の磁気異方性】

有機化学

こちらもCHECK エノラートイオン メチルケトンからC=C結合の隣接水素であるα水素が脱離することでエノラートイオンが生じる。 & ...

アルドール反応・Claisen縮合【エノラートイオンによるC-C結合生成反応】